近日,全球古村落绘画代表人物、民俗文化研究学者李堯治循着桂北云雾深处的古村茶香,探访东宅江村、王能村等传统古村落,品鉴国家级红茶良种,以文化行动为当地茶旅融合注入鲜活基因。

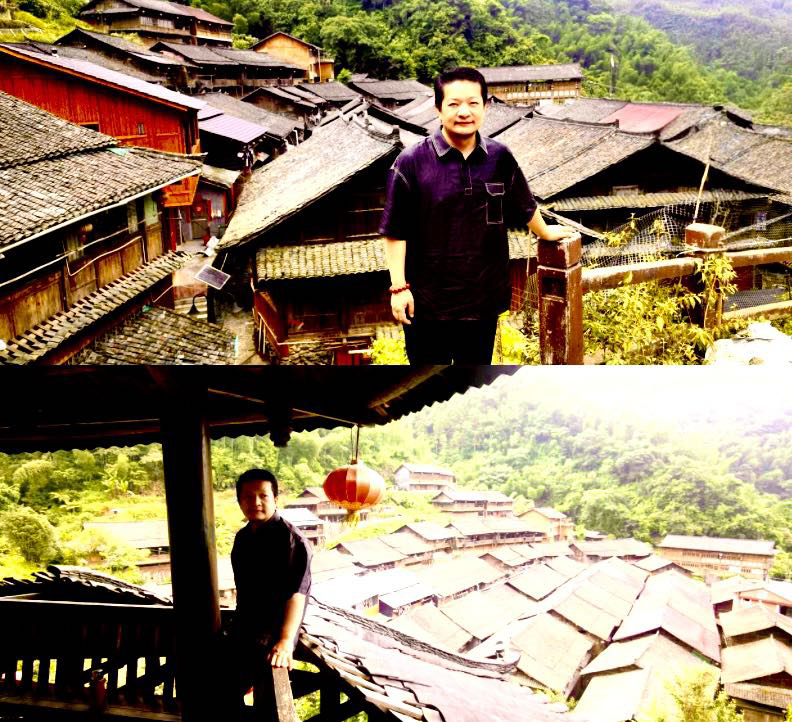

李堯治踏访瑶乡的第一站,是2017年被列入中国传统村落名录、2021年获评“广西民族特色村寨”的东宅江村。 行走在这座深藏于桂北山水的古瑶寨, 50余座吊脚木楼依山就势,斑驳的木墙黛瓦在云岚间时隐时现,李堯治轻抚木窗棂上沧桑的瑶绣图腾, 不禁动容:“古村落就是民族的根脉啊!这些木石梁柱、回纹雕刻,都是为我们讲述着历史的回响。”

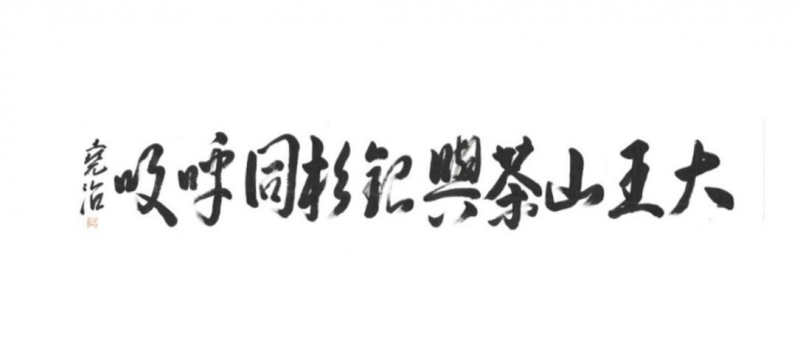

沿着山路蜿蜒至大王山麓的王能村。这片瑶山秘境不仅生长着“植物活化石”银杉,更孕育了国家良种红茶——桂红3号和桂红4号。茶树与银杉共生,承冰川之气韵,茶多酚含量高达24%,品质卓绝。王能村青山环抱,溪流过境,晨雾如画。尤为难得的是,其地处国家黄金茶带(北纬25°~35°)核心区,堪称红茶的理想生长之处。 李堯治品饮一泡琥珀汤色,顿觉“汤亮如珀,香馥似蜜,甘醇浓烈,如含山魂”,即兴挥毫题名“大王山茶”。

据悉,宛田瑶族乡中江碎红茶制作技艺在2023年被列为自治区非物质文化遗产,其工艺可追溯至清代,凝聚着瑶族群众对自然的敬畏与匠心的传承。

听闻李堯治到访并高度赞誉本地茶叶,当地村干部和茶农们欣喜不已。茶产业致富带头人苏建华表示:“您深入山村,赐名推广‘大王山茶’,为中江红茶扬名,更是我们乡村振兴路上的宝贵支持!” 这份肯定,将助村民依托黄金地带的自然瑰宝,迈向更广阔天地。

近年来,宛田瑶族乡以茶为媒、以文兴旅,将古村落保护、非遗传承与茶产业、农文旅融合发展有机结合,不仅让千年瑶寨焕发新生,更成为铸牢中华民族共同体意识的鲜活实践。如今,“大王山茶”正沿着云雾铺就的生态之路,从千年瑶寨的吊脚木楼出发,以一盏琥珀茶汤,向世界递上一张“绿水青山就是金山银山”的壮美名片,也为促进名民族交往交流交融、推动乡村全面振兴谱写下最芬芳的注脚。此次探访调研,既是对宛田瑶族乡文化传承与产业发展的肯定,更是以艺术家的视角,向世界展现桂北古村落的独特魅力与民族团结的深厚力量。下一步,宛田瑶族乡将进一步深入挖掘茶文化内涵,持续在品牌塑造、品质提升、市场拓展和数字赋能上下功夫,打造“大王山茶”等特色品牌,让瑶乡茶香飘向全国、走向世界。

(广告)

| 资讯频道

| 资讯频道

京公网安备 11010502035903号

京公网安备 11010502035903号